近年来,青少年情绪问题频发,抑郁症和焦虑症的诊断率逐年攀升。

现代社会对孩子的要求越来越高,学业压力、社交竞争、家庭期待都可能成为孩子情绪问题的导火索。据世界卫生组织(WHO)数据显示,全球范围内每7个青少年中就有1人面临心理健康问题,其中情绪失调是主要原因之一。据中国青少年研究中心统计,超过30%的青少年因情绪管理不足,表现出社交退缩、学业受阻甚至行为问题。这些问题不仅影响孩子的心理健康,还可能限制他们的学业发展、社交能力和未来职业发展。

情绪管理能力是孩子社会性发展的基石。能够有效识别、表达和调控情绪的孩子,往往拥有更强的逆境激励能力、实际解决问题能力,在面对挫折和冲突时,更能保持冷静,采取积极的应对方式。这是未来走向社会、走向职场时至关重要的一种竞争优势。

但令人遗憾的是,情绪教育在许多家庭中被严重忽视。家长更多关注的是孩子的学业成绩或行为表现,而对孩子的情绪需求缺乏足够的敏感度和理解。这种忽视不仅让孩子的情绪问题日益积累,还可能对他们的一生产生深远影响。

在许多以分数和结果为导向的家庭中,情绪管理被视为“软能力”,甚至完全忽略不计。家长更关注学习任务、考试成绩,而孩子的情绪表达则常被认为是“添乱”。面对孩子的情绪,家长往往采取简单粗暴的方式处理,比如“快去写作业”“别哭了”或“这有什么好难过的”。这种反应不仅不能帮助孩子调节情绪,反而让他们感到被否定或忽视。

孩子表露出情绪,会被认为是不懂事,父母不但没有做到很好的引导和陪伴孩子,还常常以爱之名用言语或态度刺痛孩子的内心,而在孩子表现出不满后父母反而又感到委屈,觉得孩子根本不懂自己的良苦用心。正如许多网友调侃的那样:“父母唯一的道歉方式就是一句‘吃饭了’,而我唯一的抗议方法就是只吃米饭不吃菜。”类似的家庭互动模式,在社交媒体上引发广泛共鸣,足以说明父母对情绪管理的忽视是一个普遍的社会现象,而孩子对这种忽视感到受伤也并非个别现象。

当孩子的情绪需求长期得不到满足,他们可能发展出以下三种消极的应对方式:

1. 压抑情绪:隐藏内心感受,不愿与家人沟通,久而久之可能导致抑郁等心理问题。

2. 情绪爆发:情绪积压后失控,如愤怒争吵或突然哭闹。

3. 回避问题:选择冷漠、拖延甚至摆烂的方式逃避负面情绪和压力。

研究支持:心理学研究显示,情绪管理能力不足的孩子,焦虑和抑郁问题的发生率比同龄人高出30%。缺乏情绪支持的家庭环境会显著加剧这些风险,影响孩子的心理健康和学业表现。

第一步:肃清父母对情绪管理的认知二大盲区

盲区一:代际差异与价值观冲突

在大部分家庭中情绪教育出现问题的根源是父母认知的盲区。

许多家长未曾接受过系统的情绪管理教育,自身的情绪意识和能力也十分有限。他们可能成长于一个资源匮乏的时代,当时社会普遍还处于一种“温饱阶段”,当时的教育重点更多集中于满足生理需求和安全需求,而情绪需求被视为次要甚至无关紧要的部分。

情绪问题往往被简单化处理,例如“年轻,长大了自然会好”、“就是吃太饱了”或“打一顿就好了”这样简单粗暴看法,体现出情绪管理在家庭教育中未被重视的状态。

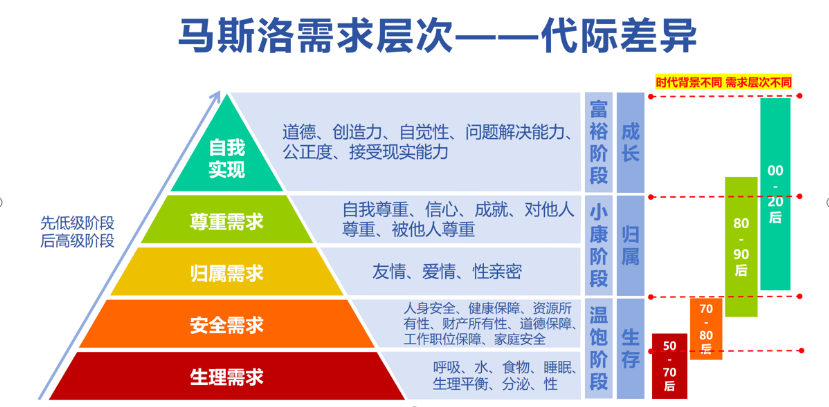

根据马斯洛需求理论,人类需求呈现由低到高的层次结构,包括生理需求、安全需求、归属与爱、尊重需求以及自我实现。而情绪管理直接与归属与爱需求及以上层次相关。这些需求在以往的家庭中往往被忽略。不同代际的成长背景和社会环境,决定了他们需求的侧重点和心理追求的层次。

|

马斯洛需求层次的代际差异分析:

50-70年代

上一代人生活的目标非常明确,就是解决生理需求和安全需求。他们成长在物资匮乏的年代,大的追求就是“吃饱穿暖”。因此,这一代人特别节省,对安稳的生活充满渴望。他们的教育观念也因此更务实:只要努力学习,就能摆脱贫困,改变命运。

70后末至90年代

这一代人出生时,生理需求和安全需求已经基本得到满足,但为了追求更高的生活质量,他们进入了尊重需求和自我实现需求的过渡期。为了获得更好的生活,他们承受着巨大的经济压力,在“上一代人的安稳”与“实现更高理想”之间挣扎。这种不稳定的经济基础和心理状态让他们焦虑不安,并将这种焦虑无形中传递给了下一代。

当代孩子(2000年后出生)

现在的孩子出生在物质条件相对富足的年代,基本的生理和安全需求早已不再是问题。他们的成长目标不再是“为了生存而努力”,而是追求更高层次的自我实现需求。然而,许多父母仍沿用“努力学习才能改变命运”的旧观念,将自己的焦虑投射到孩子身上,逼迫他们用漂亮的成绩单来满足父母的期望。

家长认知的滞后性与情绪管理教育的滞后影响

过去的家庭教育中,情绪管理往往被认为是次要的,甚至是一种需要强硬控制的负担。父母更多关注为家庭提供安全感和物质保障,而忽视了情绪表达的重要性。许多家长在面对孩子情绪问题时,常以自己的成长经历为参照,认为孩子的情绪问题无关紧要,甚至试图用简单粗暴的方式压制或忽略。

今天的孩子成长在一个竞争更加激烈、压力更加复杂的环境中。虚拟社交网络、学业竞争和社会对成功的高期待,让孩子对情绪支持和价值认同的需求显著提升。然而,许多家长的教育观念仍停留在过去,无法理解当代孩子更高层次的心理需求。

家长需要认识到,情绪问题不仅是孩子面对复杂环境的正常反应,更是对更高需求未被满足的信号。如果家长无法及时调整观念,孩子的情绪问题可能进一步积累,导致心理健康受损。

盲区二:价值观、情绪管理与学习的双向关系

父母在情绪管理上的另一大误区是在许多家庭中,家长常常把情绪视为学习的干扰因素,认为情绪问题会浪费时间、降低效率,甚至直接导致成绩下滑。这种片面的认知让情绪问题在孩子的成长中被进一步忽视甚至压制。然而,这种思维模式忽略了情绪管理在学习中的潜在积极作用,以及情绪管理缺失对学业发展的深远负面影响。

实际上,情绪并非学习的敌人,事实上,情绪管理能力与学业发展息息相关。研究表明,能够有效管理情绪的孩子,在面对考试压力、学业竞争时更具心理弹性,能够专注于问题解决,而非因情绪失控而陷入焦虑或回避。相反,忽视情绪管理的孩子,常因无法排解负面情绪而失去学习的动力和信心,甚至产生厌学心理。

然而,许多家长并未认识到这一点。由于情绪管理教育的缺乏,他们倾向于将孩子的情绪反应解读为“不努力”“懒惰”或“叛逆”,而不去探究情绪背后深层次的心理需求。这种误解不仅让孩子的情绪问题无法被妥善解决,还进一步恶化了亲子关系和学习氛围。

价值感的迷失:用情绪管理与价值观分析 孩子为何会厌学?

更深层次的问题在于,当代孩子的学习意义感正在逐渐消失。我们可以通过马斯洛需求理论来理解这一现象的根源。

在上一代甚至更早的年代,学习的意义是清晰而具体的。例如,在爷爷奶奶辈,学习的目的是“为了吃饱饭”;父母辈则以“为中华之崛起而读书”,”为了找到好的工作”为目标。这些外部动机和社会价值感,赋予了学习明确的方向。然而,当代孩子所处的社会环境已经完全不同。今天的中国已经从被动的弱小走向了强盛,物质条件的丰富让孩子无需为基本的生理和安全需求而担忧。但与此同时,他们面临的社会压力与竞争却变得更加复杂和无形。

对于当代孩子而言,学习的意义感变得模糊不清:

社会压力巨大:孩子们被家长告知学习是为了“找个好工作”、“不要被社会淘汰”,但在信息过载的环境中,他们同时看到许多努力学习的人依然在就业市场上挣扎。

内在需求未被满足:处于尊重需求和自我实现需求阶段的孩子,无法仅仅依靠外部压力驱动学习。当情绪上被忽略、价值观被规训、意义感被压制,他们很难在学业中找到内在的动力,找不到学习真正的意义和价值。

迷茫与厌学:这种内外矛盾导致孩子对未来缺乏清晰的认知,对学习失去兴趣,陷入焦虑甚至摆烂的状态。

价值观与情绪管理缺失的连锁反应

当家长忽视孩子的情绪需求和价值观培养时,孩子在学业上不仅无法获得外在的支持,更会因情绪压抑和目标迷失而失去实现自我的动力。

情绪忽略:孩子的负面情绪得不到疏导,导致他们在学习中容易受挫,专注力下降,长此以往形成对学习的抵触。

价值规训:父母常以自己成长环境中的价值观规训孩子,却忽略了当代孩子的需求已经发生变化。例如,“只要努力学习就一定会有好未来”的观念已经无法完全适用于现今社会。

意义压制:孩子无法在学习中找到个人意义感,而仅仅是为完成父母的期待或应付考试而被动学习,长期累积的焦虑让他们终选择逃避。

情绪管理与价值观教育的结合:点燃孩子的内在动力

要改变这种状况,家长需要重新认识情绪管理和价值观教育的重要性。情绪管理不应仅仅是解决问题的方法,更应该成为帮助孩子找到学习意义、激发内在动力的重要工具。

重视情绪教育:家长需要帮助孩子识别和调控情绪,而不是简单地压制。当孩子感到沮丧或失望时,陪伴与倾听能够让他们感受到被支持和理解,从而更有勇气面对学习中的挑战。

培养价值感: 家长需要从“规训式”教育转向“引导式”教育,与孩子一起探讨学习的意义,帮助他们将学业与个人兴趣、长远目标联系起来。

引导自我实现:在情绪被接纳、价值感被赋予的基础上,孩子才能在学业中找到内在动力,逐步迈向自我实现。

家长认知的四大误区与危害

父母在对孩子进行情绪管理的时候一定要注意避免常见的几大误区,以下四点为常见,您可以先自查一下自己是否处于这其中的一种,或多种。如果有,那从今天开始需要特别注意避免如此情况了。

忽视型教育:

错误认知:“孩子的情绪问题不用管,自己长大就好了。”

危害:让孩子的负面情绪长期累积,可能导致成年后心理健康问题的爆发。

压制型教育:

错误认知:“孩子哭闹是软弱的表现,应该制止。”

危害:孩子可能习惯性隐藏情绪,形成内向型压力,甚至出现抑郁倾向。

迁就型教育:

错误认知:“只要满足孩子的需求,就能解决情绪问题。”

危害:孩子可能变得情绪化、缺乏抗挫力,难以适应未来复杂的社会环境。

错误情绪榜样型教育:

错误认知:“父母自己的情绪失控行为不会对孩子造成影响,孩子会自动学会控制情绪。”

危害:父母的情绪失控会导致孩子模仿不良情绪管理模式,增加心理压力,削弱亲子关系,并可能引发代际情绪问题的传递。

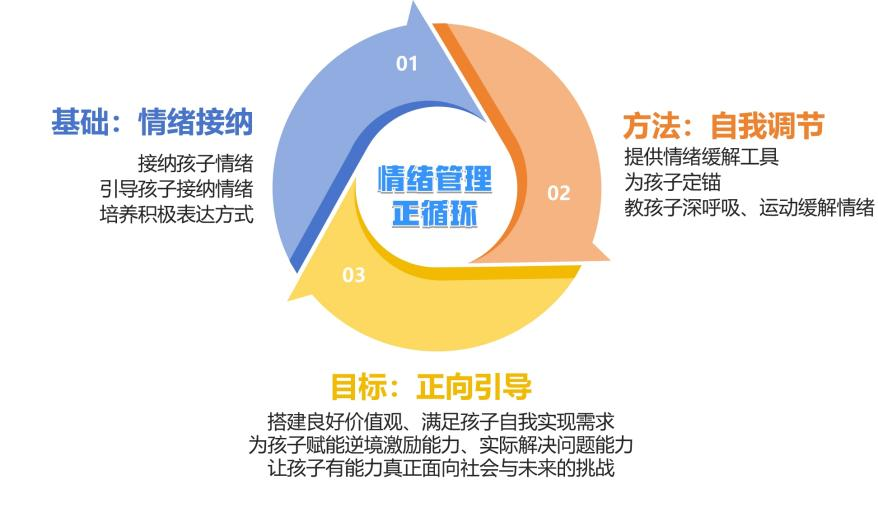

第二步:情绪管理的正向循环三步法

|

要帮助孩子学会情绪管理,家长需要认识到情绪本身没有对错。在已经清楚了认知误区的情况下,父母还要注意孩子的情绪行为需要在合理范围内引导和调控。以下,我们将育能情绪管理的正循环飞轮中 情绪接纳、自我调节、正向引导操作步骤进行具体拆分和解说,方便家长在生活中灵活应用。

情绪接纳是情绪管理的第一步,要求家长理解并尊重孩子的情绪,无论是积极还是消极情绪,避免否定、打击或压制。接纳情绪不仅能让孩子感到被理解,还为情绪调节和表达奠定了基础。

STEP 1:接纳积极情绪

方法:当孩子感到开心、快乐、幸福时,家长不要用打击性语言贬低孩子的感受,例如“你就这点出息”或“这有什么可开心的”。而是倾听孩子的情绪来源,鼓励其表达快乐的理由。

标准用语:

“你看起来很开心,是什么让你这么高兴呢?”

“妈妈真为你感到开心,可以和我分享一下吗?”

STEP 2:接纳负面情绪

方法:孩子感到愤怒、焦虑或害怕时,家长不要压制或批评孩子,而是通过温和的语气和肢体动作(如点头、拥抱)告诉孩子情绪是被允许的。

标准用语:

“我知道你很生气,可以和我说说发生了什么吗?”

“听起来这件事让你很焦虑,我们一起来想办法解决好吗?”

STEP 3:引导识别复杂情绪

方法:帮助孩子分解和识别复杂情绪,例如想念、委屈与生气交织的情感。通过循序渐进的提问,引导孩子逐步表达深层次的感受。

实例:孩子与朋友久别重逢后却发生争吵。

标准用语:

“是不是因为很久没见到小朋友,你有点想她了?”

“哦,我知道你很想她,对不对?”

“那你生气说讨厌她,是不是真的讨厌,还是因为觉得委屈呢?”

原则二:自我调节

自我调节是情绪管理的关键能力,要求家长帮助孩子学习具体的调节方法,例如深呼吸、冥想或运动释放,从而缓解情绪波动。

方法一:深呼吸法

指导孩子通过深吸气和缓慢呼气的节奏,释放紧张情绪。鼓励孩子缓慢吸气4秒 → 屏住呼吸2秒 → 缓慢呼气6秒,反复5-10次,直至情绪稳定。

标准用语:“让我们一起吸气,然后慢慢呼气,像吹泡泡一样,试试看感觉是不是好些了?”

方法二:冥想练习

帮助孩子专注于当前的情绪感受,通过静坐或闭眼冥想缓解内心的不安。找一个安静的地方,鼓励孩子闭上眼睛,专注于自己的呼吸或一个平静的画面。

标准用语:“想象你在一个很舒服的地方,比如海边,听听浪花声,我们静静地待一会儿。”

方法三:运动释放

通过运动活动(如跑步、跳绳、打球)释放积累的情绪能量。

标准用语:“我们一起出去跑跑步吧,运动完你会觉得更轻松。”

原则三:正向引导

正向引导帮助孩子学会用积极的方式表达和面对情绪,逐步培养其解决问题的能力和良好的思维习惯。

方法一:角色扮演法

通过模拟生活情景,引导孩子练习如何用语言表达情绪。

标准用语:“如果我是你的朋友,你可以怎么告诉我你生气的原因呢?”

方法二:艺术表达法

鼓励孩子通过绘画、写日记等形式表达情绪。

标准用语:“用画笔画出你的感受,看看生气或开心的样子是什么样子?”

方法三:积极思维训练

引导孩子在失败或挫折中寻找积极面。

标准用语:“虽然考试没有达到目标,但你是不是在某些地方进步了?下次我们再改进。”

第三步:父母七天情绪管理入门级打卡清单

情绪管理不是一次性任务,而是贯穿孩子成长的长期教育过程,就如同孩子的能力培养不是一概而就的,是一个漫长复杂的、循序渐进的事情。以下是为期七天的打卡清单,父母每天可以根据情绪管理正循环三步法中的操作方法,坚持完成这几件小事,逐步培养与孩子的情绪互动能力。一起试试看,在做的过程中看看有什么问题,有什么感想。

(配图,下面内容制作成打卡清单)

1. 与孩子进行情绪对话

任务内容:每天至少与孩子进行一次情绪对话,询问孩子当天的感受并耐心倾听。

提问示例:

“今天学校里有什么有趣的事让你开心吗?”

“有没有让你觉得有点难过的事情?我们可以一起聊聊。”

要点:不打断孩子,不急于评价,重点是倾听和共情。

2. 观察并记录孩子的情绪变化

任务内容:留意孩子在一天中的情绪变化,尤其是表现明显的情绪(如开心、生气、害怕等),并做简单记录。

记录模板:

情绪:孩子表现出的情绪(开心/生气/委屈等)。

原因:引发情绪的事件(如和朋友争吵)。

回应:家长是如何帮助孩子处理的(如共情或引导)。

目标:通过记录,了解孩子的情绪规律和触发点。

3. 倾听并接纳孩子的情绪

任务内容:无论孩子表现出什么情绪(积极或消极),父母都要做到接纳,而不是否定或忽视。

积极情绪:当孩子感到开心时,不要用“这有什么可高兴的”打击,而是鼓励孩子分享开心的原因。

示例对话:“看起来你今天特别开心,是什么让你这么高兴?”

消极情绪:当孩子感到生气、害怕或委屈时,不要批评,而是用温和的语言回应。

示例对话:“我知道你有点生气,能和我说说发生了什么吗?”

4. 引导孩子用语言表达情绪

任务内容:教孩子使用“我感到……因为……”的句式表达情绪,而不是通过哭闹或沉默发泄。

引导示例:

“我感到很生气,因为小朋友没有还我的玩具。”

“我感到很开心,因为今天老师表扬了我。”

目标:让孩子逐渐掌握情绪语言,减少情绪的行为化发泄。

5. 带孩子体验情绪调节方法

任务内容:每天带孩子尝试一种情绪调节方法,帮助他们学习如何缓解紧张情绪。

方法清单:

1. 深呼吸法:和孩子一起吸气4秒、屏住呼吸2秒、呼气6秒,反复5次。

2. 运动释放:与孩子一起跑步、跳绳或做简单的拉伸运动。

3. 艺术表达:用画画、捏泥或写日记的方式让孩子表达情绪。

目标:让孩子体验不同调节方法,找到适合自己的情绪舒缓方式。

6. 制定并遵守家庭情绪管理规则

任务内容:与孩子一起制定2-3条简单的家庭情绪管理规则,并在家中坚持执行,如果父母违规了,也需要遵守定下的处罚规定,建立规则意识与信任感。

示例规则:

l 生气时不使用伤害性语言;

l 如果感到难过,可以主动告诉家人;

l 每天睡前分享一件让自己开心的事;

l 如果需要发泄情绪,可以在特定的地点发泄,别的地方不可以;

l ......(其他)

目标:通过规则引导,营造一个情绪友好的家庭环境。

7. 每天记录自己的情绪管理表现

任务内容:父母每天反思自己在情绪管理中的表现,记录和改进自己的情绪应对方式。

反思示例:

ü “今天我是否有耐心倾听孩子的情绪?”

ü “遇到孩子发脾气时,我的反应是否积极?”

ü “我有没有用合适的方式引导孩子表达情绪?”

ü “我有没有忽视孩子的感受?”

第四步:七天坚持后的反思(欢迎分享在评论区)

l 父母的改变:在这一周中,你是否发现自己在情绪管理上更加敏感和从容?您是否发现自己曾经存在过哪些对孩子情绪的误区?

l 孩子的变化:哪些任务后孩子表现出更愿意表达情绪、更容易被引导?

l 下一步计划:是否需要调整情绪管理方式,或尝试新的方法?

因此,如何培养孩子的财富观需要更为系统的分析与个性化的引导。如果您觉得自己在这方面需要更有针对性的指导,欢迎扫描下面的二维码,了解我们为家长量身定制的情绪管理教育方案。

培养孩子的情绪管理能力,就是为他们的一生注入幸福的底色。让我们与孩子一起,迈向情绪健康与成长的美好未来。这不仅为孩子的未来幸福奠定了基础,也将成为他们面对人生挑战的重要能力。

您现在种下的每一颗种子,都将在未来成长为参天大树,为孩子的一生保驾护航。